加工食品の原材料表示で「リン酸塩」という文字を見かけたことはありませんか。ハムやソーセージのプリッとした食感、プロセスチーズのなめらかさ、あるいはインスタント麺の食感改良など、現代の食生活を支える多くの食品にリン酸塩は利用されています。この記事では、まずリン酸塩とは何かという基本情報と具体的な用途を、より深く掘り下げて解説します。特に多くの方が関心を持つ食品添加物としてのリン酸塩の役割や、リン酸塩が使われる食品一覧について詳しく見ていきましょう。さらに、意外に思われるかもしれませんがコーヒーに含まれることはあるのか、似た名前を持つリン酸ナトリウムとの関係性、そしてリン酸塩は英語でどう表記するのかといった素朴な疑問にもお答えします。食品だけでなく、実は洗剤にもリン酸塩は使われることがあるため、その歴史的背景と現状も解説します。次に、リン酸塩の危険性と専門的な知識に焦点を当て、インターネット上で見かけるリン酸塩の危険性は本当かという疑問や、その無償性、つまり安全性についての情報を、公的なデータも交えながら整理します。少し専門的な内容になりますが、リン酸塩の化学式や中性の性質、工業分野で利用される皮膜処理というリン酸塩の処理方法についても分かりやすく説明します。最後にこの記事のまとめとして、私たちがリン酸塩と上手に付き合うにはどうすれば良いのか、具体的なポイントを提案します。

この記事でわかること

- リン酸塩の基本的な役割と身近な用途

- 食品添加物としての安全性や危険性に関する知識

- 日常生活におけるリン酸塩との付き合い方のヒント

- 少し専門的な化学的性質や工業的な処理方法

リン酸塩とは?基本情報と用途を解説

- 食品添加物としてのリン酸塩

- リン酸塩が使われる食品一覧

- コーヒーに含まれることはある?

- リン酸ナトリウムとの関係性

- リン酸塩は英語でどう表記する?

- 洗剤にもリン酸塩は使われる

食品添加物としてのリン酸塩

塩サイト:イメージ

食品添加物としてのリン酸塩は、食品の品質を保ち、食感を良くしたり、保存性を高めたりするために幅広く使用されている物質です。これはリンと酸素が結合した化合物の総称で、日本では現在20種類以上が食品添加物として指定されています。これらの添加物は、厚生労働省による食品衛生法に基づき、内閣府の食品安全委員会などによる厳格なリスク評価を経て、人の健康を損なうおそれがない場合にのみ使用が認められています。

リン酸塩が持つ機能は非常に多彩です。例えば、ハムやソーセージでは、肉に含まれるタンパク質に作用して水分をしっかりと結びつけ、ジューシーで弾力のある食感を生み出す「結着剤」として不可欠な存在です。また、プロセスチーズが加熱しても油と水分が分離せず、なめらかな口当たりを保てるのは、リン酸塩が両者を均一に混ぜ合わせる「乳化剤」として機能しているためです。このほか、中華麺の独特なコシや風味を生む「かんすい」の主成分であったり、パンやケーキをふっくらと膨らませる膨張剤(ベーキングパウダー)の働きを助けたりと、その用途は多岐にわたります。

このように、リン酸塩は今日の多様な加工食品を製造する上で、品質の安定化や向上のために重要な役割を担っているのです。

リン酸塩の主な役割

リン酸塩は、その化学的性質を活かして、目的によって様々な種類が巧みに使い分けられています。

- 結着・保水性向上:ハム、ソーセージ、かまぼこ(タンパク質と水分の結合を強化)

- 乳化作用:プロセスチーズ、アイスクリーム(水と油のように混ざりにくいものを均一に分散)

- pH調整:清涼飲料水、麺類(食品の酸性・アルカリ性の度合いを調整し、変色や風味の劣化を防ぐ)

- 膨張剤の補助:パン、ケーキ、菓子類(ガス発生の速度をコントロールし、きめ細かな生地を作る)

リン酸塩が使われる食品一覧

塩サイト:イメージ

リン酸塩は、非常に多くの加工食品に使用されており、私たちは意識せずとも日常的に摂取しています。どのような食品に含まれているかを具体的に知ることは、ご自身の食生活を客観的に見直す良い機会となるでしょう。

ここでは、リン酸塩が添加されやすい代表的な食品を、その目的と合わせて一覧表で紹介します。

| 食品カテゴリー | 具体的な食品例 | 主な使用目的と効果 |

|---|---|---|

| 食肉加工品 | ハム、ソーセージ、ベーコン、焼き豚 | 保水性向上によるジューシーさの維持、食感改良、結着力の強化、変色防止 |

| 水産練り製品 | かまぼこ、ちくわ、はんぺん、魚肉ソーセージ | 魚肉のすり身の弾力性(足)の向上、保水による滑らかな食感の実現 |

| 乳製品 | プロセスチーズ、アイスクリーム、乳飲料 | チーズの乳化・均質化、タンパク質の安定化、舌触りの改善 |

| インスタント・冷凍食品 | カップ麺、即席スープ、冷凍米飯、冷凍フライ | 麺の品質改良(ほぐれやすさ、コシ)、スープの分散安定、保湿・保水 |

| パン・菓子類 | パン、ケーキ、ビスケット、ドーナツ | 膨張剤(ベーキングパウダー)の酸性剤・塩基性剤としての成分、生地のpH調整 |

| 清涼飲料水 | 炭酸飲料、スポーツドリンク、果汁飲料 | pH調整による風味の安定化、酸味料としての味の付与、ミネラル分の安定化 |

これらの食品の原材料表示を確認すると、「リン酸塩(Na)」のように直接的な名称のほか、「pH調整剤」「乳化剤」「イーストフード」「調味料(アミノ酸等)」といった一括名で表示されている場合も少なくありません。これは、同様の目的で使用される複数の物質をまとめて表示することが食品表示法で認められているためです。そのため、消費者が使用されているリン酸塩の有無や種類を正確に把握することは難しい側面もあります。

コーヒーに含まれることはある?

塩サイト:イメージ

「まさか毎朝飲むコーヒーにまでリン酸塩が?」と、少し不安に思われる方もいるかもしれません。結論から言うと、一部のインスタントコーヒーや缶コーヒー、ペットボトルコーヒーには、品質を安定させる目的でリン酸塩が使用されるケースがあります。

その主な役割は、pH調整剤としての働きです。コーヒー抽出液は、時間の経過や温度変化によって成分同士が結合して沈殿物(オリ)を生じたり、酸味のバランスが崩れて風味が劣化したりすることがあります。そこで、リン酸塩を微量添加することで、製品のpHを一定の範囲に保ち、風味の変化を防ぎ、長期間にわたる保存中の品質を安定させる効果が期待できるのです。

特に、ミルク成分が含まれる缶コーヒーなどでは、タンパク質が分離・凝固するのを防ぐ安定剤としても重要な役割を果たしているんですよ。

もちろん、すべての加工コーヒー製品に含まれているわけではありません。ご家庭で豆から淹れるレギュラーコーヒーや、添加物を加えていないシンプルな製品には使用されていません。リン酸塩の添加が気になる方は、購入する際に製品パッケージの原材料表示欄を確認する習慣をつけると良いでしょう。「pH調整剤」と記載があれば、その中にリン酸塩が含まれている可能性があります。

リン酸ナトリウムとの関係性

塩サイト:イメージ

食品の原材料表示で頻繁に見かける「リン酸塩(Na)」という表記。この「リン酸ナトリウム」と「リン酸塩」は、どのような関係にあるのでしょうか。

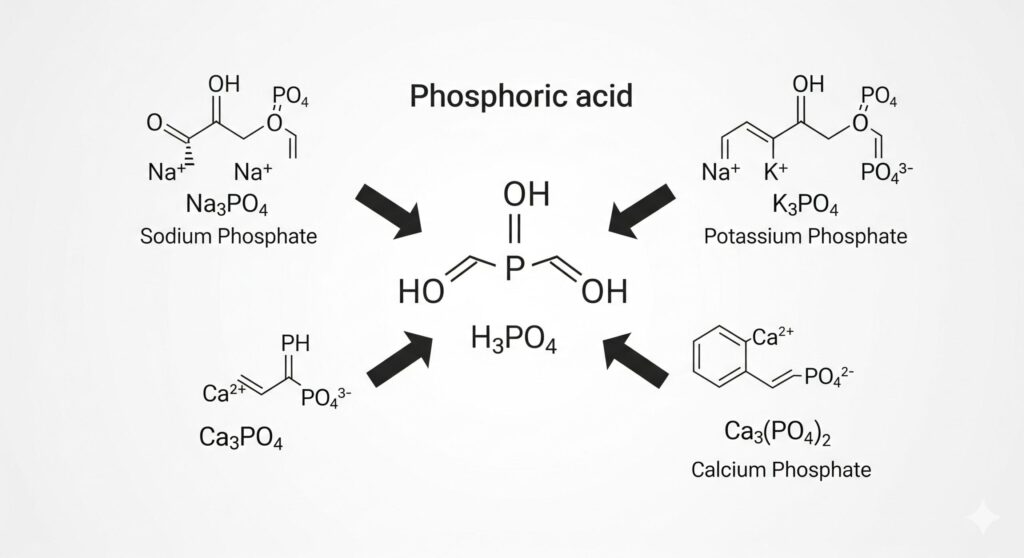

まず、「リン酸塩」とは、リン酸という物質と様々なミネラルが結合した化合物の大きなグループ(総称)を指します。一方、「リン酸ナトリウム」は、そのグループに属するメンバーの一員であり、リン酸とナトリウムが結合したものです。つまり、リン酸ナトリウムは数あるリン酸塩の中で最も代表的な種類の一つ、という関係になります。

リン酸塩の構造:

リン酸 + ミネラル = リン酸塩

- リン酸 + ナトリウム = リン酸ナトリウム

- リン酸 + カリウム = リン酸カリウム

- リン酸 + カルシウム = リン酸カルシウム

食品添加物としてリン酸ナトリウムが多用されるのは、安定性が高く、比較的安価で、多様な機能を持つためです。さらに、リン酸ナトリウム自体にも「リン酸一ナトリウム」「リン酸二ナトリウム」「リン酸三ナトリウム」といった細かい種類があり、それぞれpHや水への溶けやすさなどの性質が異なります。食品メーカーは、求める効果に応じてこれらのリン酸塩を単独で、あるいは巧みに組み合わせて使用し、製品の品質を設計しているのです。

リン酸塩は英語でどう表記する?

グローバル化が進む現代、海外の製品を購入する機会や、英語の情報を参考にする場面も増えています。そうした際に、リン酸塩がどのように表記されるかを知っておくと、製品選びや情報収集に役立ちます。

リン酸塩は、英語で一般的に Phosphate(フォスフェイト)と表記されます。食品の原材料表示(Ingredients)では、結合しているミネラルの種類に応じて、以下のように具体的に記載されることが一般的です。

英語表記と国際的な番号の例

国際的に食品添加物を識別するために「INS番号(国際番号制度)」が用いられることもあります。

- Sodium phosphate: リン酸ナトリウム(INS 339)

- Potassium phosphate: リン酸カリウム(INS 340)

- Calcium phosphate: リン酸カルシウム(INS 341)

- Dipotassium phosphate: リン酸水素二カリウム(リン酸カリウムの一種)

- Sodium acid pyrophosphate: ピロリン酸二水素二ナトリウム(リン酸塩の一種で膨張剤などに使用)

目的や機能は日本国内の製品とほぼ同じで、海外の加工食品でも品質保持や食感改良のために広く使用されています。

洗剤にもリン酸塩は使われる

塩サイト:イメージ

リン酸塩の優れた機能は、食品の分野だけでなく、私たちの生活を支える他の分野でも活用されてきました。その代表例が、洗濯用洗剤の洗浄助剤(ビルダー)としての役割です。

1960年代から70年代にかけて、リン酸塩(特にトリポリリン酸ナトリウム)を配合した洗剤が主流でした。リン酸塩には、水道水に含まれるカルシウムイオンやマグネシウムイオンといった金属イオンを封鎖し、水の硬度を下げる(軟水化する)強力な働きがあります。これにより、洗剤の主成分である界面活性剤が、汚れを落とす本来の力を最大限に発揮できるようになり、高い洗浄力が実現されていました。

しかし、このリン酸塩が洗剤とともに生活排水として川や湖沼に大量に流入した結果、重大な環境問題を引き起こしました。リンは植物プランクトンにとって重要な栄養素であるため、水中のリン濃度が異常に高まると、アオコなどのプランクトンが爆発的に増殖する「富栄養化」という現象が発生します。これにより、水中の酸素が欠乏し、魚介類の大量死や生態系の破壊、水道水のカビ臭問題などにつながりました。

この問題を受け、日本では琵琶湖周辺の地域から使用禁止の動きが広まり、国や業界団体の取り組みによって、現在では市販されている家庭用の洗濯洗剤のほとんどが、リンを含まない無リン洗剤へと切り替わっています。(参考:環境省 閉鎖性海域対策)

リン酸塩の危険性と専門的な知識

塩サイト:イメージ

- リン酸塩の危険性は本当か

- リン酸塩の無償性についての情報

- リン酸塩の化学式と中性の性質

- 皮膜処理というリン酸塩の処理方法

- まとめ:リン酸塩と上手に付き合うには

リン酸塩の危険性は本当か

「リン酸塩は危険」「骨がもろくなる」といった情報を目にすると、日々の食生活が不安に感じられるかもしれません。こうした情報について、科学的な視点から正しく理解することが重要です。結論から言うと、日本人の一般的な食生活で摂取する量であれば、過度に心配する必要はないとされています。

まず大前提として、「リン」は私たちの体にとって不可欠な必須ミネラルです。カルシウムの次に体内に多く存在し、その約85%はカルシウムと結合して骨や歯を形成しています。残りの15%は、細胞膜の構成成分になったり、生命活動のエネルギー源(ATP)として機能したりと、極めて重要な役割を担っています。

有機リンと無機リンの違い

リンを考える上で重要なのが、「有機リン」と「無機リン」の違いです。肉や魚、豆類などの食品に元々含まれているリンは「有機リン」と呼ばれ、タンパク質などと結合した形をしています。この有機リンの体内への吸収率は、食品にもよりますが約30~60%と比較的穏やかです。

一方で、食品添加物として使われるリン酸塩は「無機リン」に分類されます。無機リンは他の成分と結合していないため、腸から非常に吸収されやすく、その吸収率は90%以上にも達します。この吸収率の高さが、加工食品中心の食生活でリンの過剰摂取につながりやすい一因と指摘されています。

過剰摂取のリスク

リンの摂取量が慢性的に過剰になると、体内のミネラルバランスが崩れ、以下のような健康リスクが高まる可能性が報告されています。

- カルシウムの吸収阻害:血液中のリン濃度が高まると、それを正常化しようとするホルモンの働きで骨からカルシウムが溶け出し、骨密度の低下につながる可能性があります。

- 腎機能への負担増加:余分なリンは腎臓から尿中へ排泄されるため、過剰な摂取は腎臓に継続的な負担をかけます。特に腎機能が低下している方は注意が必要です。

- 血管の石灰化リスク:血液中で過剰になったリンがカルシウムと結合し、血管壁に沈着(石灰化)することで、動脈硬化を促進する可能性が懸念されています。

こうしたリスクを考慮し、厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、健康な成人(18歳以上)のリンの耐容上限量(長期的に摂取しても健康障害のリスクがないとされる上限量)は、1日あたり3,000mgと設定されています。(参照:厚生労働省 日本人の食事摂取基準)

大切なのは、特定の添加物を「危険」と断定することではなく、様々な食品をバランス良く組み合わせ、加工食品に偏りすぎない食生活を心がけることです。

リン酸塩の無償性についての情報

塩サイト:イメージ

食品添加物としてのリン酸塩の安全性、つまり「無償性」は、科学的根拠に基づいて国が責任を持って評価し、管理しています。日本においては、まず内閣府に設置された専門家機関である食品安全委員会が、様々な毒性試験データなどを用いて、添加物の人に対するリスク評価を科学的かつ中立的に行います。

その評価結果に基づき、厚生労働省が、健康への影響がないとされる量(ADI:一日摂取許容量)を設定し、さらに食品ごとの使用基準を定めています。ADI(Acceptable Daily Intake)とは、ある物質について、人が生涯にわたって毎日摂取し続けても、健康に悪影響がないと推定される1日あたりの体重1kgあたりの量のことです。

では、私たちは実際にどのくらいのリン酸塩を摂取しているのでしょうか。厚生労働省は、「マーケットバスケット方式」という調査を定期的に行っています。これは、スーパーマーケットなどで実際に販売されている多種多様な食品を購入し、一般的な家庭での調理(加熱など)を行った上で、その中に含まれる添加物の量を分析する手法です。国民健康・栄養調査のデータと組み合わせることで、より実態に近い、リアルな摂取量を推定することができます。

近年の調査結果でも、日本人が食事から摂取している食品添加物由来のリン酸塩の量は、ADIを大幅に下回っていることが繰り返し確認されており、「安全性上、特段の問題はないと考えられる」と結論づけられています。このように、法令に則って適正に使用されている限り、食品添加物としてのリン酸塩の安全性は確保されていると言えます。

リン酸塩の化学式と中性の性質

塩サイト:イメージ

ここでは、少し専門的な視点から、リン酸塩の化学的な側面に深く切り込んでみましょう。すべてのリン酸塩の基本となる物質は、リン酸(化学式: H₃PO₄)です。このリン酸が持つ3つの水素原子(H⁺)が、ナトリウムイオン(Na⁺)などの金属イオンに置き換わる数によって、様々な種類のリン酸塩が生まれます。

最も代表的なリン酸ナトリウムを例にとると、その性質は下記のように大きく異なります。

| 名称 | 化学式 | 水溶液の性質(pH) | 主な用途 |

|---|---|---|---|

| リン酸二水素ナトリウム (第一リン酸ナトリウム) |

NaH₂PO₄ | 酸性(pH 4.5付近) | 膨張剤の酸性剤、pH調整剤 |

| リン酸水素二ナトリウム (第二リン酸ナトリウム) |

Na₂HPO₄ | 弱アルカリ性(pH 9.0付近) | チーズの乳化剤、pH調整剤、麺類の品質改良剤 |

| リン酸三ナトリウム (第三リン酸ナトリウム) |

Na₃PO₄ | 強アルカリ性(pH 12.0付近) | 洗浄剤、pH調整剤 |

見出しにある「中性」という性質についてですが、リン酸塩単体で厳密な中性(pH 7.0)を示すものは多くありません。食品添加物としてのリン酸塩の真価は、これらの酸性・アルカリ性の異なるリン酸塩を巧みに組み合わせることで発揮されます。酸性のものとアルカリ性のものを混ぜ合わせると、外部から多少の酸やアルカリが加わってもpHが大きく変動しない「緩衝作用(かんしょうさよう)」という効果が得られます。この作用を利用して、食品を目的のpH(例えば中性付近)に安定させ、保存性や風味を向上させているのです。これが「pH調整剤」の基本的な原理です。

皮膜処理というリン酸塩の処理方法

塩サイト:イメージ

リン酸塩の活躍の場は、食品や洗剤の世界だけにとどまりません。工業分野、特に金属加工の領域では、「リン酸塩皮膜処理(化成処理)」という技術が不可欠な存在となっています。

これは、鉄鋼や亜鉛、アルミニウムといった金属の表面に、リン酸塩の硬い結晶からなるナノメートルからマイクロメートル単位の薄い膜(皮膜)を化学反応によって生成させる表面処理技術です。処理液に金属を浸漬させることで、金属表面がわずかに溶け出し、液中のリン酸イオンと反応して水に不溶性のリン酸塩結晶として析出・成長し、緻密な皮膜を形成します。

リン酸塩皮膜処理がもたらす主な効果

- 塗装密着性の劇的な向上:皮膜の表面は、微細な凹凸を持つ多孔質な構造をしています。この凹凸に塗料が物理的に食い込む「アンカー効果」により、塗膜の密着性が飛躍的に向上し、塗装の剥がれを強力に防ぎます。自動車のボディ塗装の下地処理として最も代表的な用途です。

- 優れた防錆性能:緻密なリン酸塩皮膜が金属表面を覆うことで、錆の原因となる水や酸素との接触を遮断します。また、塗装に傷がついても、錆が広がるのを抑制する効果があります。

- 塑性加工の潤滑性向上:金属に大きな力を加えて変形させるプレス加工や引き抜き加工の際に、金属と金型の間に皮膜が介在することで潤滑剤として機能し、焼き付きやかじりを防ぎます。

このように、リン酸塩皮膜処理は、自動車産業をはじめ、家電製品、建材、オフィス家具など、私たちの身の回りにある様々な金属製品の品質、耐久性、そして美観を陰で支える、極めて重要な基盤技術なのです。

まとめ:リン酸塩と上手に付き合うには

塩サイト:イメージ

この記事では、リン酸塩の基本情報から食品添加物としての役割、科学的根拠に基づく安全性、そして工業的な用途まで、多角的に詳しく解説してきました。最後に、私たちが日々の生活の中でリン酸塩と賢く、そして上手に付き合っていくためのポイントを再確認しましょう。

-

- リン酸塩は食品の品質向上に貢献する便利で多機能な食品添加物である

- ハムやソーセージ、チーズ、インスタント麺など多くの加工食品に含まれる

- 国が科学的データに基づき安全性を確認し使用を許可しており通常の摂取量なら過度な心配は少ない

- ただし吸収率の高い無機リンであるため過剰摂取はカルシウム吸収の阻害や腎臓への負担につながる可能性がある

- 健康な成人のリン耐容上限量は1日3000mgが目安とされている

- 健康リスクを避けるには特定の食品を避けるのではなく加工食品に偏らないバランスの取れた食事が最も重要

- 食品の原材料表示を確認し何が含まれているかを知る習慣をつけることが第一歩となる

- 表示名は「リン酸塩(Na)」のほか「pH調整剤」「乳化剤」など一括名で表示されることも多い

- リン酸塩は英語でPhosphateと表記され国際的にも広く利用されている

- かつては洗剤の洗浄力向上に貢献したが富栄養化問題から現在は無リン洗剤が主流

- 工業分野では自動車塗装の下地など金属の防錆や耐久性向上に不可欠な皮膜処理技術がある

- リン酸ナトリウムは数あるリン酸塩グループの中の代表的な一員である

- 一部のインスタントコーヒーや缶コーヒーでは品質安定のために使われることがある

- インターネット上の断片的な情報に惑わされず公的機関の情報などを参考に冷静に判断することが大切

- リン自体は骨や歯の形成やエネルギー代謝に欠かせない体にとって重要な必須ミネラルである