塩の結晶作りに挑戦してみたいけれど、「何から始めればいいかわからない」「自由研究のテーマにしたいけど、うまくできるか不安」と悩んでいませんか?この記事では、まずは基本!塩の結晶作り方の手順から、自由研究で準備する材料と塩の量といった初歩的な内容まで、誰でも深く理解できるように丁寧に解説します。小学生・中学生におすすめの理科実験として、モールや糸、タコ糸を針金で吊るす簡単な方法や、完成まで何日くらいかかるのか、そして成功の鍵を握る1日で作る温度管理の秘訣も詳しく紹介します。さらに、身近な海水や精製水を使う方法といったバリエーションにも触れつつ、綺麗な塩の結晶作り方のコツと応用として、失敗しないためのポイントとは何かを徹底的に掘り下げます。誰もが一度は憧れる大きい透明で綺麗な四角い結晶の育て方や、少し変わったピラミッド型や梅干しの塩の形の科学についても解説。自由研究で人気のミョウバンとの結晶の違いを比較したり、ベネッセやNHKの動画も参考にしながら、より本格的な探求活動ができるよう構成しました。この記事でわかる塩の結晶作り方をマスターして、夏休みの宿題を特別なものにしたり、知的好奇心を満たす趣味として楽しんだりしてください。

- 塩の結晶作りの基本的な手順と必要な材料

- 綺麗な結晶を育てるための温度管理や失敗しないコツ

- モールや海水などを使った応用的な作り方

- 自由研究としてまとめる際のポイントや観察のヒント

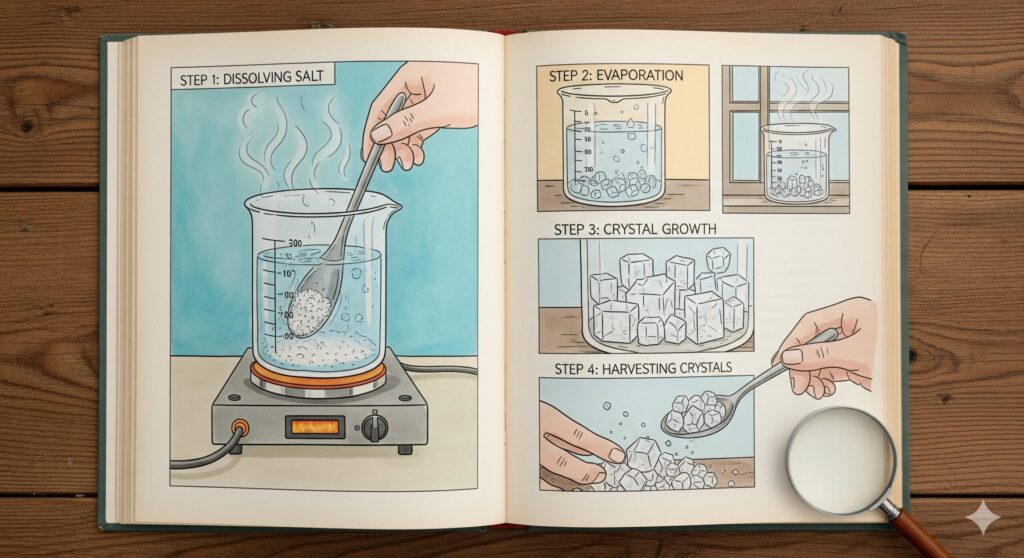

まずは基本!塩の結晶作り方の手順

- 自由研究で準備する材料と塩の量

- 小学生・中学生におすすめの理科実験

- モールや糸、タコ糸を針金で吊るす

- 完成まで何日?1日で作る温度管理

- 海水や精製水を使う方法

自由研究で準備する材料と塩の量

塩サイト:イメージ

塩の結晶作りは、私たちのキッチンにある身近なもので手軽に始められるのが大きな魅力です。特別な薬品や高価な器具は必要ありません。まずは、この不思議で美しい科学実験の第一歩として、基本となる材料をしっかりと揃えることから始めましょう。

【基本の材料リスト】

- 食塩:料理に使う一般的な「精製塩」がおすすめです。純度が高く、不純物が少ないため綺麗な結晶になりやすいです。岩塩や天日塩でも作れますが、ミネラルなどの影響で白く濁ることがあります。

- 水:水道水でも実験は可能ですが、より透明な結晶を目指すなら不純物をほとんど含まない「精製水」が最適です。

- 耐熱容器:お湯を扱うため、必ず耐熱性のガラスコップやビーカー、ジャムの空き瓶などを用意してください。

- かき混ぜるもの:スプーンやガラス棒、割り箸など、溶液をしっかり混ぜられるもの。

- 結晶を取り出す皿:平たくて浅いお皿や、きれいな食品トレーなどが観察しやすくて便利です。

さて、材料が揃ったら、次はこの実験で最も重要な「飽和食塩水」を作ります。これは、水が塩を溶かすことができる限界量まで、目一杯溶かした非常に濃い食塩水のことです。なぜこれが重要かというと、結晶は「水に溶けていられなくなった塩」が集まってできるため、あらかじめ水の中に塩の成分を最大限に溶かしておく必要があるからです。

塩(塩化ナトリウム)が水に溶ける量は温度によって決まっており、20℃の水100gに対して35.8g溶けます。これを基準に、目安としてお湯100ml(約100g)あたり40gの食塩を用意すると良いでしょう。温度が高い方がわずかに多く溶けるため、少し多めに用意するのがコツです。お湯に食塩を入れてよくかき混ぜ、容器の底に少しだけ塩が溶け残る状態になれば、それが飽和食塩水が完成したサインです。

あると便利な道具

基本的な作り方に加えて、以下の道具があると実験の幅が広がり、よりクオリティの高い結晶を目指せます。

- モール、糸(タコ糸やテグス):これらは結晶が育つための「足場」となり、立体的で観察しやすい結晶作りに役立ちます。

- 割り箸:モールや糸を容器の中央に吊るすための支柱として使います。

- ろ紙(コーヒーフィルター)やキッチンペーパー:完成した飽和食塩水を一度こすことで、溶け残った塩や細かなゴミを取り除き、溶液の純度を高めることができます。これが透明な結晶への近道です。

これらの道具の具体的な使い方は、後の見出しで詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

小学生・中学生におすすめの理科実験

塩サイト:イメージ

塩の結晶作りは、小学生から中学生まで、それぞれの学年や知識レベルに応じてテーマを深掘りできる、まさに理想的な自由研究テーマです。その理由は、準備の手軽さ、実験の安全性、そして結果の意外性や科学的な面白さに満ちているからです。

まず、食塩や水といった日常的に使う材料で実験できるため、思い立ったらすぐに取り組めます。火を使う工程もありますが、必ず保護者の方と一緒に行い、火傷に注意すれば安全に進めることができます。そして何より、ただの透明な塩水が、時間をかけてキラキラと輝く幾何学的な結晶へと姿を変えていく様子は、何度見ても感動的で、子どもたちの知的好奇心や探究心を強く刺激するでしょう。

観察日記は絶対に書くのがおすすめです!「1日目:底に小さな粒が見えた」「3日目:光を当てるとキラキラしてきた」「1週間後:四角い形がはっきりしてきた」など、日付と一緒に写真やスケッチ、気づいたことを記録しておきましょう。この記録こそが、あなただけの立派な研究データになりますよ。

学年別の楽しみ方と探求テーマの例

この実験は、学年に合わせて目的意識を変えることで、学びの質を大きく高めることができます。

- 【小学生(低学年)向けテーマ】

まずは「食塩水から塩を取り出す」という現象そのものを楽しみましょう。黒い画用紙を敷いたお皿に食塩水を広げ、太陽の光で水分を蒸発させるだけでも、キラキラした美しい結晶を観察できます。「塩はどこへ消えた?」「どうしてまた出てきた?」といった素朴な疑問が、科学への第一歩です。 - 【小学生(高学年)向けテーマ】

「どうすればもっと大きな結晶ができるか?」という比較実験に挑戦してみましょう。「置く場所(日なた vs 日陰)」「水の量」「塩の量」「モールの有無」など、一つだけ条件を変えた実験を複数行い、結果を比較することで、科学的な思考法である対照実験の基礎を学ぶことができます。 - 【中学生向けテーマ】

「飽和水溶液」「溶解度」「再結晶」といった中学校の理科で習う科学用語と結びつけて、結晶が成長する原理を深く考察してみましょう。「なぜ塩の結晶は必ず立方体なのか?」を原子レベルで考えたり、塩とミョウバンの結晶の形や溶解度の違いを比較し、その原因を探求したりするのも、非常に高度で興味深いテーマです。

このように、塩の結晶作りは単なる綺麗な工作ではなく、科学的なものの見方や考え方を育むための非常に優れた教材と言えるでしょう。

モールや糸、タコ糸を針金で吊るす

塩サイト:イメージ

より観察しやすく、立体的で見栄えのする結晶を作るためには、モールや糸などを飽和食塩水の中に吊るす方法が非常に効果的です。これらは物理的な「足場」であると同時に、科学的には「結晶核」、つまり結晶が成長を始めるための「きっかけ」となる場所を提供する重要な役割を果たします。

水に溶けていられなくなった塩の粒子は、何かのきっかけを頼りに集まり始めます。何もない綺麗な状態だと、結晶は容器の底や壁の微細な傷など、様々な場所にランダムにできてしまいます。その結果、一つ一つの結晶に供給される塩の量が分散し、小さな結晶しかできません。しかし、モールや糸を意図的に吊るすことで、結晶を特定の一点に集中させ、そこへ効率よく塩の粒子を供給し、大きく成長させることができるのです。

それぞれの素材が持つ特徴と役割

吊るす素材の表面の状態によって、結晶のでき方は大きく変わります。作りたい結晶のイメージに合わせて素材を選んでみましょう。

モール:華やかな群晶作りに最適

モールの最大の魅力は、その毛羽立った表面と針金による自由な造形性です。細かい繊維が無数に飛び出しているため表面積が非常に広く、無数の結晶核として機能します。そのため、非常にたくさんの小さな結晶が一斉に成長し、キラキラと輝く華やかな群晶(結晶の集合体)になります。ハート型や星形など、オリジナルの形に曲げて、世界に一つだけの結晶オブジェ作りを楽しむのに最適です。

糸・タコ糸:手軽な足場として

モールと同様に手軽な結晶の足場となります。特にタコ糸のように少し毛羽立ちのある天然素材は、塩の粒子が付きやすいです。ただし、糸自体が結晶核の集合体になってしまうため、大きな一つの結晶を育てるのにはあまり向きません。小さな結晶がたくさん付いた、つららのような面白い形を観察できます。

テグス・髪の毛(応用):究極の単結晶を目指すために

表面が非常に滑らかで凹凸が少ないテグス(釣り糸)や、実は理想的な素材である人間の髪の毛は、余計な結晶核ができにくいという特徴があります。そのため、一つの種結晶だけを大きく育てたいという上級者向けの「単結晶育成法」に適しています。非常に小さな種結晶を結びつけるのは高い集中力を要しますが、成功すれば宝石のような透明で美しい単結晶を作ることが可能です。

吊るす際の絶対的な注意点

割り箸などを使ってモールや糸を容器の中央に吊るす際、絶対に容器の底や壁に触れないように位置を調整してください。もし素材が壁などに接していると、その部分からは結晶が綺麗に成長できず、いびつな形になる最大の原因となってしまいます。溶液を注ぐ前に、慎重に位置決めをすることが成功への鍵です。

針金は、モール自体に芯として入っているほか、銅線などを好きな形に曲げて、それを結晶の土台として使うこともできます。

完成まで何日?1日で作る温度管理

塩サイト:イメージ

「塩の結晶は、完成までに一体どのくらい時間がかかるの?」という疑問は、この実験に取り組む誰もが抱くことでしょう。結論から言うと、完成までの期間は「採用する作り方と、結晶を育てる環境によって大きく変わる」ため、一概に「何日」と断言することはできません。早い場合は1日で目に見える変化があり、じっくり育てる場合は数週間から1ヶ月以上かかることもあります。

作り方の違いが期間を決める

結晶化の原理によって、かかる時間は大きく異なります。

- 蒸発法(期間:数日〜数週間)

お皿などに食塩水を広げ、自然に水分を蒸発させる方法です。溶液中の水分が減ることで塩が飽和状態を超え、結晶化します。室温や湿度、風通しといった環境条件に大きく左右されるため時間はかかりますが、そのぶん非常にゆっくりと成長が進むため、形の整った綺麗な結晶ができやすいというメリットがあります。 - 冷却法(期間:1日〜数日)

熱い飽和食塩水を作り、それをゆっくり冷やす方法です。塩は、わずかではありますが水温が高い方が多く溶けます。そのため、温度が下がる過程で溶けていられなくなった塩が結晶として析出します。比較的短時間で結果が出るため、手軽に結晶化の現象を観察したい場合に適しています。1日後には、容器の底にキラキラした結晶ができているのを確認できるでしょう。

ただ、ここで最も重要な科学的原則は「結晶成長は、時間をかけるほど、より完璧で美しくなる」という点です。

綺麗な結晶は「ゆっくり」という温度管理が鍵

塩の正体であるナトリウムイオンと塩化物イオンが、規則正しく完璧な立方体に並ぶためには、十分な時間が必要です。水分が急激に蒸発したり、温度が急激に低下したりすると、塩のイオンたちは言わば「慌てて」集まってしまうため、正しい位置に並ぶことができず、列が乱れてしまいます。これが、結晶が白く濁ったり、大きな一つに成長せず小さな粒がたくさんできてしまったりする最大の原因なのです。

「ゆっくり」を実現するための具体的な工夫

急激な温度変化を防ぎ、穏やかな環境を作るための工夫が、結晶のクオリティを大きく左右します。

- 置き場所:直射日光が当たる窓辺や、エアコンの風が直接当たる場所は避け、一日を通して温度変化の少ない部屋の隅などに置きましょう。

- 保温材の活用:熱い飽和食塩水が入った容器を、タオルや新聞紙で厚く包んだり、発泡スロールやダンボールの箱に入れたりすることで、熱が逃げるのを防ぎ、何時間もかけてゆっくりと冷ますことができます。

つまり、「1日で作る」ことを目指す冷却法の場合でも、いかに急激な温度変化を避けて「時間をかけて冷やすか」という丁寧な温度管理こそが、実験成功への最も重要な鍵となるのです。

海水や精製水を使う方法

塩サイト:イメージ

結晶作りに使う「水」の種類を変えるだけで、実験はさらに面白く、奥深くなります。水道水での実験に慣れたら、次は少し特別な水を使った方法に挑戦してみましょう。

海水から自分だけの「天然塩」を取り出す

夏休みに海へ行く機会があれば、ぜひペットボトルに海水を入れて持ち帰り、結晶作りに挑戦してみてください。自分で汲んできた水を使って、自分だけの「天然塩」の結晶を作るという体験は、最高の学びと夏の思い出になるでしょう。

ただし、世界の海洋の平均塩分濃度は約3.5%(1リットルの水に約35gの塩)です。これは飽和食塩水(約26%)に比べてずっと薄いため、そのまま蒸発させるだけでは結晶化に非常に長い時間がかかります。そのため、鍋で煮詰めて水分を飛ばし、塩分濃度を十分に高くしてから冷ましたり蒸発させたりするのが効率的な方法です。

海水を使う際の注意点

海水には砂やプランクトン、微細なゴミなどの不純物が含まれています。これらは結晶の透明度を下げたり、綺麗な形になるのを邪魔したりする原因になります。そのため、煮詰める前に必ずコーヒーフィルターやキッチンペーパーで数回こして、不純物をできる限り取り除いておくことが重要です。また、火を使う際は必ず大人と一緒に行い、やけどや吹きこぼれに十分注意してください。

精製水で究極の透明度を追求する

「とにかく宝石のように透明で、内部に曇りのない完璧な結晶を作りたい!」という高い目標を持つなら、精製水(純水)の使用が絶対的におすすめです。精製水は、ドラッグストアなどでコンタクトレンズの洗浄用やバッテリーの補充液、あるいはスチームアイロン用として販売されています。

私たちが普段使っている水道水は、消毒用のカルキ(塩素)や、カルシウム、マグネシウムといったミネラル分など、塩以外の様々な物質が微量に溶け込んでいます。これらが結晶が成長する際に不純物として取り込まれ、結晶が白く濁る原因になることがあります。不純物をほとんど含まない精製水を使うことで、結晶が成長するのを邪魔する要素を排除し、その透明度を格段に高めることができるのです。

| 水の種類 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 水道水 | 最も手軽でコストがかからない | 不純物の影響で結晶が白濁しやすい | まずは気軽に試してみたい初心者の方 |

| 精製水 | 不純物がなく透明度の高い結晶ができる | ドラッグストアなどで購入する必要がある | 大きくて透明な単結晶を本気で目指す方 |

| 海水 | 自然由来の塩作りが体験でき、学びが深い | 不純物の除去や煮詰める手間がかかる | 夏休みの自由研究などでユニークなテーマに挑戦したい方 |

綺麗な塩の結晶作り方のコツと応用

- 失敗しないためのポイントとは?

- 大きい透明で綺麗な四角い結晶

- ピラミッド型や梅干しの塩の形

- ミョウバンとの結晶の違いを比較

- ベネッセやNHKの動画も参考になる

失敗しないためのポイントとは?

時間をかけてじっくり取り組んだのに、思い通りの綺麗な結晶ができないと、がっかりしてしまいますよね。しかし、失敗には必ず原因があります。ここでは、塩の結晶作りで陥りがちな失敗例とその科学的な理由、そして具体的な対策を詳しく解説します。これらの原因をあらかじめ知っておけば、成功率をぐっと高めることができるはずです。

【完全版】よくある失敗例とその対策

-

失敗①:結晶が全体的に白く濁ってしまう

原因:これは最も多い失敗例で、その原因のほとんどは「急激な環境変化」です。水分を早く乾かそうとドライヤーを当てたり、溶液を早く冷やそうと冷蔵庫に入れたりすると、塩のイオンが規則正しく並ぶ時間的余裕がなく、乱雑に集合してしまうために起こります。

対策:「とにかく、ひたすら、ゆっくり」が合言葉です。直射日光ではなく、風通しの良い日陰に置く、容器をタオルやダンボールで覆って保温するなど、結晶が穏やかに成長できる環境を整えてあげましょう。 -

失敗②:大きな結晶にならず、小さな粒々の結晶ばかりできる

原因:これは、本来なら一つの結晶に集中すべき塩の栄養が、あちこちに分散してしまうために起こります。その主な原因は、空気中のホコリや、容器の目に見えないほどの小さな傷、溶液をかき混ぜるなどの物理的な振動です。これらが意図しない「結晶核」となってしまい、結晶が乱立するのです。

対策:飽和食塩水を作った後、一度コーヒーフィルターなどで丁寧にこして、目に見えないゴミまで取り除くことが重要です。また、結晶を育て始めたら、容器に軽くフタ(ラップに数カ所穴を開けるなど)をし、絶対に揺らしたりせず、静かな場所に安置してください。 -

失敗③:一度できたはずの結晶が、いつの間にか溶けてしまった

原因:これは主に「温度の上昇」による現象です。塩は温度が高い方がわずかに多く水に溶ける性質(溶解度)があります。そのため、一度結晶ができたとしても、その後に室温が大きく上昇すると、結晶の表面から少しずつ水に溶け出してしまい、小さくなったり消えたりすることがあるのです。

対策:直射日光が当たる窓辺や、暖房器具の近く、一日のうちで寒暖差の激しい場所は避け、北側の部屋など、一日を通して温度が比較的安定した場所に保管するのが理想です。

これらのポイントは、どれも「結晶の気持ちになって、穏やかで安定した環境を提供する」という点で共通しています。焦らずじっくりと取り組む姿勢こそが、美しい結晶への一番の近道と言えるでしょう。

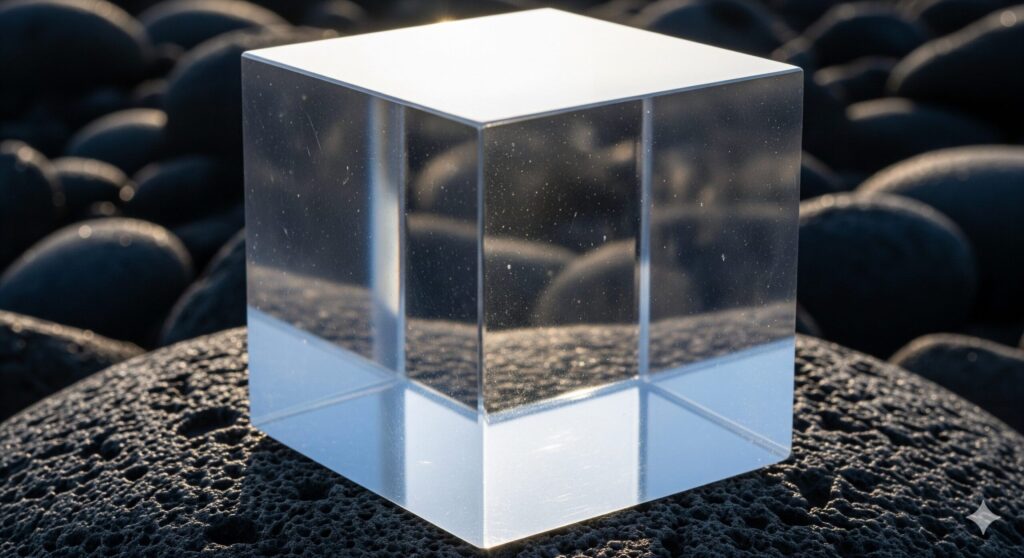

大きい透明で綺麗な四角い結晶

塩サイト:イメージ

誰もが一度は夢見る、まるで宝石のように大きく透明で、完璧な形をした四角い結晶。これを作り出すことは、塩の結晶作りの最終目標とも言える挑戦です。そのためには、少しの根気と丁寧な作業が求められる「再結晶法(育成法)」という本格的なテクニックに挑戦します。

この方法は、単に結晶ができるのを待つのではなく、一度作った小さな結晶の中から選りすぐりのエリートを「種」として選び出し、その種結晶をさらに大きく育てていくというものです。このとき育てる一つの結晶を「単結晶」、小さな結晶の集合体を「多結晶」と呼びます。

究極の単結晶を育てる手順

- 優れた「種結晶」を作る

まずは、これまで解説した基本的な方法で飽和食塩水を作り、平たいお皿などに少量入れて、たくさんの小さな結晶を作ります。この中から、できるだけ形が綺麗な正方形で、透明度が高く、角が欠けていないものをピンセットなどで慎重に選び出します。この「種」のクオリティが、最終的な結晶の美しさを大きく左右します。 - 繊細な作業!種結晶を吊るす

選び出した種結晶に、テグスや、実は理想的な素材である人間の髪の毛のような、細くて表面が滑らかな糸を結びつけます。結晶が小さいため非常に繊細な作業になりますが、ここが成功への重要なステップです。外れないように、かつ、きつく締めすぎて結晶を壊さないように、慎重に行いましょう。 - 新しい飽和食塩水という「栄養液」で育てる

新しく作った、ゴミなどをろ過した綺麗な飽和食塩水を満たした容器に、割り箸などを使って種結晶を吊るします。この時、容器の壁や底に絶対に触れないように、注意深く位置を調整してください。これが結晶の「栄養」となります。 - 静寂の中で成長を待つ

ホコリの侵入を防ぐためにラップなどで軽くフタをして、温度変化の少ない静かな場所で、数日から数週間、ひたすら放置します。すると、溶液中の塩のイオンが少しずつ種結晶の周りに規則正しくくっついていき、種結晶がだんだんと大きく成長していきます。

溶液が蒸発して減ってきたら、新しい飽和食塩水を壁際からそっと注ぎ足すことで、さらに長期間にわたって育て続けることができます。数ヶ月かければ、1cm角を超えるような立派な結晶に育てることも夢ではありません。どこまで大きくできるか、ぜひ挑戦してみてください!

科学の視点:なぜ塩の結晶は「四角」なのか?

塩の正式名称は「塩化ナトリウム(NaCl)」です。これは、プラスの電気を帯びたナトリウムイオン(Na+)と、マイナスの電気を帯びた塩化物イオン(Cl-)が、静電気の力で互いに強く引きつけ合ってできています。この二つの大きさの違うイオンが、まるでブロックのように、縦・横・高さの三次元空間に、寸分の狂いもなく交互に規則正しくびっしりと並びます。この原子レベルでの基本構造が「等軸晶系」と呼ばれるもので、その集合体である結晶は、私たちの目に見えるサイズになっても、その基本形である完璧な立方体(四角)を維持するのです。この結晶構造こそが、塩の基本的な形を決定づけている科学的な理由です。

ピラミッド型や梅干しの塩の形

塩サイト:イメージ

塩の結晶は基本的に立方体ですが、自然界や特定の条件下では、基本形とは少し違ったユニークで興味深い形を見せることがあります。ここでは、その代表例をいくつかご紹介します。

水面に浮かぶ幻の結晶、ピラミッド型(骸晶)

ごく稀に、飽和食塩水の水面に、中が空洞になった逆ピラミッドのような不思議な形の結晶が浮かぶことがあります。これは「骸晶(がいしょう)」や「ホッパー結晶」と呼ばれるもので、結晶が特殊な環境で成長する際に生まれる形態です。

通常、結晶は面全体が均一に成長しますが、溶液の表面など、特定の方向から塩の供給が集中し、かつ蒸発が非常に穏やかに進む環境では、結晶の「角」や「辺」の部分が、面の中心部分よりも優先的に速く成長することがあります。その結果、縁の部分だけが先に成長して骨格を作り、内側が成長しきれずに空洞になったまま大きくなるため、まるで古代遺跡のピラミッドや、骨格標本のような神秘的な形に見えるのです。

最高級塩「フルール・ド・セル」の正体

フランスのゲランドの塩田などで、気象条件が整った日にだけ水面に現れる結晶を、職人が手作業で丁寧に収穫したものが、最高級塩として知られる「塩の華(フルール・ド・セル)」です。この正体こそが、ピラミッド型の骸晶であり、その希少性と独特の食感から珍重されています。

家庭での実験でこの形を意図的に作るのは非常に難しいですが、大きな容器で静かに長期間蒸発させると、稀に観察できるかもしれません。

梅干しの周りの白い粉の科学

自家製の梅干しを作ると、完成した梅の表面に、旨味の証とも言われる白い粉が付着していることがありますね。これも塩の結晶の一種であり、立派な科学現象です。

梅を大量の塩で漬け込むと、「浸透圧」という現象によって梅の内部から水分(梅酢)が外に引き出されます。その後、梅を天日干しにする過程で表面に残った梅酢の水分が太陽の熱で蒸発し、溶けていた塩がその場で再び結晶となって現れたものが、この白い粉の正体です。一つ一つは非常に細かい粒ですが、これも立派な「再結晶」という現象の一つなのです。

このように、塩の結晶は実験室の中だけでなく、味噌や醤油の表面に見られることもあり、私たちの伝統的な食文化の中でもその姿を見せてくれています。

ミョウバンとの結晶の違いを比較

塩サイト:イメージ

自由研究のテーマとして、塩と並んで絶大な人気を誇るのが「ミョウバン」の結晶作りです。どちらもスーパーやドラッグストアで手軽に入手でき、美しい結晶を作ることができますが、その性質や作り方、そして完成する結晶の形には明確な違いがあります。両方を実際に作って比較してみることで、物質による性質の違いを体感でき、研究の幅と深みがぐっと広がります。

塩とミョウバンの最も本質的な違いは、水の温度による溶けやすさ(溶解度)の変化の大きさです。

- 塩(塩化ナトリウム)の性質

温度を上げても水に溶ける量はあまり変わりません(温度による溶解度の変化が小さい)。そのため、熱い溶液を冷やしてもわずかな量しか結晶化せず、水分を「蒸発」させて飽和状態を超えることで結晶化させる「蒸発法」が適しています。 - ミョウバンの性質

お湯には驚くほどたくさん溶けますが、水温が下がると急激に溶けきれなくなります(温度による溶解度の変化が非常に大きい)。この性質を最大限に利用し、熱い飽和水溶液を「冷却」することで大量に結晶化させる「冷却法」が非常に効果的です。

この性質の違いから、一般的にはミョウバンの方が短時間で、かつ、より大きな結晶を作りやすいと言われています。

| 項目 | 塩(塩化ナトリウム) | ミョウバン |

|---|---|---|

| 結晶の形 | 立方体(サイコロのような四角) | 正八面体(ピラミッド2つを底で合わせた形) |

| 主な作り方 | 蒸発法(水分をゆっくり蒸発させる) | 冷却法(熱い溶液をゆっくり冷やす) |

| 作りやすさ | 大きく透明な結晶にするには根気と技術が必要 | 比較的簡単に大きく透明な結晶ができる |

| 材料の入手先 | スーパーマーケット(食塩) | ドラッグストア、スーパー(漬物用の焼きミョウバンなど) |

そして何より、完成する結晶の形が全く違うのが面白いポイントです。塩の立方体に対して、ミョウバンはダイヤモンドの原石のような美しい正八面体の結晶になります。なぜ物質によってこのように結晶の形が異なるのかを調べてみると、原子や分子の結合の仕方という、化学のさらに奥深い世界に触れることができるでしょう。

ベネッセやNHKの動画も参考になる

塩サイト:イメージ

ここまで文章と図で塩の結晶の作り方を詳しく解説してきましたが、やはり実際の作業の様子を映像で確認することで、理解度は格段に深まります。特に、お子さんが初めて自由研究に取り組む際には、信頼できる教育機関が制作した動画コンテンツを参考にすることを強くおすすめします。

例えば、ベネッセの「進研ゼミ」の公式サイトや、NHKのオンライン学習コンテンツ「NHK for School」といった教育関連のウェブサイトでは、子どもたちの知的好奇心を引き出すために、科学実験の手順を非常に分かりやすく解説した質の高い動画が数多く無料で公開されています。

実際に専門家や先生が作っている様子を見ると、「飽和食塩水って、本当にこんなにたくさん塩を入れるんだ!」「モールの吊るし方にはこんなコツがあったのか」といった、文章だけでは伝わりにくい細かいニュアンスや力加減が直感的に理解できます。これが失敗を減らし、成功へと導く大きな助けになりますよ!

動画を参考にする具体的なメリット

- 一連の手順が視覚的にわかりやすい

材料を混ぜる量やスピード、溶液の透明度の変化、道具の具体的な使い方などが一目瞭然で、迷うことがありません。 - 時間経過のイメージがリアルに掴める

タイムラプス(早送り)映像などで、数日かかる結晶の成長過程を数分で見せてくれる動画もあります。これにより、完成までのイメージが湧きやすくなり、観察を続けるモチベーションにも繋がります。 - 安全への配慮を具体的に学べる

火やお湯を使う際の注意点、保護者がサポートすべきポイントなどを、専門家が実演しながら丁寧に解説してくれるため、安全に実験を進める上で非常に有益です。

もちろん、個人のブログやYouTubeなどにも素晴らしい実験動画はたくさんありますが、特に自由研究のまとめで参考資料として記載する場合は、上記のような教育機関や公的機関が監修している情報源を選ぶと、より信頼性が高く、安心して参考にすることができます。「塩 結晶 作り方 動画 NHK」といったキーワードで検索し、ぜひ親子で一緒に視聴しながら、実験計画を立ててみてください。

この記事でわかる塩の結晶作り方

塩サイト:イメージ

この記事を通して、塩の結晶作りの基本的な手順から、宝石のような美しい結晶を育てるための応用テクニックまで、幅広くご理解いただけたことでしょう。最後に、本記事の要点を改めてまとめます。

- 塩の結晶作りは小学生から中学生まで学年に応じて楽しめる最高の自由研究テーマ

- 基本の材料は食塩と水だけでキッチンにあるもので手軽に始められる

- 成功の第一歩は水に塩が溶けなくなるまで混ぜる飽和食塩水作り

- 水100mlに対し食塩約36gから40gが飽和状態の目安量

- モールや糸は結晶が成長するためのきっかけとなる足場(結晶核)の役割を果たす

- 完成までの日数は蒸発法なら数日以上、冷却法なら1日からでも観察可能

- 美しく透明な結晶を作る絶対的な秘訣はとにかく「ゆっくり」時間をかけること

- 急激な温度変化や水分の蒸発は結晶が白く濁る最大の原因

- ホコリやゴミは結晶の成長を阻害するためろ過やフタをする工夫が重要

- 海水からも結晶は作れるが塩分濃度が低いため煮詰める工程が必要

- 究極の透明度を目指すなら不純物のない精製水の使用が最も効果的

- 小さな種結晶を新しい飽和食塩水で育てる再結晶法で大きな単結晶が作れる

- 塩の結晶が必ず四角になるのは原子レベルでイオンが規則正しく並ぶため

- ミョウバンは正八面体の結晶になり塩とは形も性質も異なる良い比較対象

- NHK for Schoolなどの教育動画は手順やコツを視覚的に理解するのに役立つ

- 失敗を恐れず条件を変えて比較実験を行うことが科学的探究の第一歩

- 観察日記をつけることで日々の小さな変化に気づき研究がより深まる