ケイ酸塩化学式と一言で言っても、その構造は一つではありません。この記事では、ケイ酸塩化学式の基本構造と種類から始め、しばしば混同されがちなケイ酸とケイ酸塩の明確な違いについても詳しく解説します。さらに、多様なケイ酸塩化合物について、代表的なケイ酸塩の化学式の例を交えながら、化学式の一覧もご紹介します。また、専門的で難しいイメージのあるケイ酸塩鉱物をわかりやすく解説し、主要な鉱物と化学構造の関係性にも迫ります。具体例で見るケイ酸塩化学式と応用として、ケイ酸塩からなる岩の種類や、ガラスの主成分としてのケイ酸塩の役割、そして私たちの身近なケイ酸塩の用途とは何かを解き明かしていきます。多くの方が気になるケイ酸塩に毒性はあるのかという疑問にもお答えし、最後に総まとめとしてケイ酸塩化学式の多様性を振り返ります。

- ケイ酸塩の化学式の基本であるケイ酸四面体について理解できる

- ケイ酸塩鉱物がどのように分類されているかがわかる

- ガラスや岩石など、身の回りにあるケイ酸塩の役割がわかる

ケイ酸塩化学式の基本構造と種類

- ケイ酸とケイ酸塩の明確な違い

- 多様なケイ酸塩化合物について

- 代表的なケイ酸塩の化学式の例

- ケイ酸塩の化学式の一覧

- ケイ酸塩鉱物をわかりやすく解説

- 主要な鉱物と化学構造

ケイ酸とケイ酸塩の明確な違い

塩サイト:イメージ

ケイ酸とケイ酸塩は、響きが似ているためにしばしば混同されがちですが、化学の世界では明確に異なる物質として区別されています。両者の最大の違いは、その化学的な定義にあり、ケイ酸が「酸」としての性質を持つ化合物の総称であるのに対し、ケイ酸塩はケイ酸イオンと金属イオンが結合した「塩(えん)」であるという点です。

まずケイ酸について深掘りすると、これは地球上で非常に豊富な二酸化ケイ素(SiO2)が水と反応することで生成される物質群を指します。しかし、「ケイ酸」という単一の分子式で表せる安定した化合物は存在しません。水溶液中では、まず最も基本的な形であるオルトケイ酸(Si(OH)4)が生成されますが、これは不安定で、すぐに分子同士が水分子を放出しながら結合(脱水縮合)してしまいます。この結果、より大きな分子である様々な多量体(ポリケイ酸)の混合物として存在するのが一般的です。高校の化学の教科書で見かけるメタケイ酸(H2SiO3)も、理論上の組成を示すものであり、実際にはこの複雑な混合物の一部と理解するのが正確です。

一方でケイ酸塩は、ケイ酸が電離して生じるケイ酸イオン(例:[SiO4]4-や[Si2O7]6-など)が、ナトリウムイオン(Na+)やカルシウムイオン(Ca2+)、マグネシウムイオン(Mg2+)といった金属の陽イオンとイオン結合して形成される化合物を指します。これは、化学でいうところの酸(ケイ酸)と塩基(金属の水酸化物など)の中和反応によって塩(ケイ酸塩)が生成されるプロセスと同じです。地球の岩盤を構成する鉱物の多くが、このケイ酸塩に分類されます。

ポイントの整理:性質と存在状態の違い

ケイ酸 (Silicic acid): 二酸化ケイ素と水からなる酸性の化合物の総称です。特定の分子式を持たず、水溶液中では様々な大きさの分子(重合体)が混在した状態で存在します。自然界では温泉水や河川水に溶け込んでいます。

ケイ酸塩 (Silicate): ケイ酸イオンと金属陽イオンが結合した塩(えん)です。多くは常温で固体であり、結晶構造を持つ鉱物として自然界に豊富に存在します。地殻の主成分そのものです。

このように、水に溶けた不安定な酸の状態か、金属と結合して安定な固体を形成している塩の状態か、という点が両者を明確に区別する上で最も重要なポイントとなります。

多様なケイ酸塩化合物について

塩サイト:イメージ

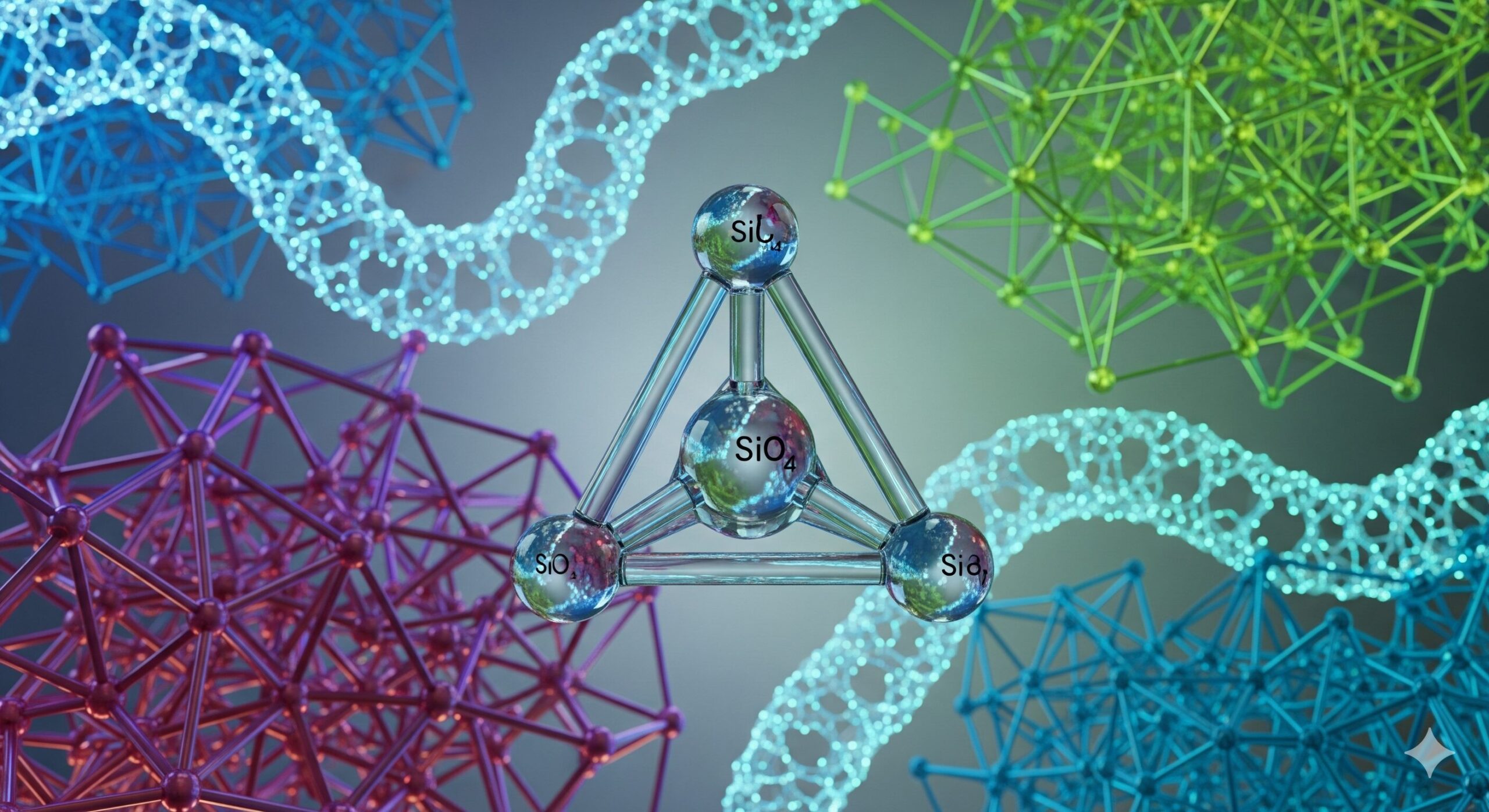

ケイ酸塩化合物が驚くほど多様な種類を持つ理由は、その構造の根幹をなす基本単位、ケイ酸四面体([SiO4]4-)の極めて柔軟な結合能力にあります。このケイ酸四面体は、化学的に安定な正四面体構造をしており、中心に1つのケイ素(Si)原子が、そして四つの頂点にそれぞれ酸素(O)原子が配置されています。

この四面体構造の特筆すべき点は、頂点にある酸素原子を隣接する他の四面体と共有できることです。この酸素原子の共有によって、四面体同士が次々と連結していきます。その連結パターンは単純なものではなく、あたかも精巧なブロック玩具のように、様々な次元と形状の骨格構造を形成することができるのです。この結合様式の無限ともいえるバリエーションが、自然界に数千種類ものケイ酸塩鉱物を生み出す原動力となっています。

つまり、たった一つのケイ酸四面体という「基本ブロック」が、単独で存在するのか、一列に連なって鎖を作るのか、平面状に広がってシートを形成するのか、あるいは三次元的に複雑に組み上がって立体構造を構築するのかで、化合物の物理的・化学的性質が劇的に変化するわけです。

この構造の多様性は、地球が作り出す天然の鉱物だけにとどまりません。人類はこの特性を利用し、様々な機能を持つケイ酸塩を人工的に合成しています。例えば、工業的に重要な水ガラス(ケイ酸ナトリウム)は、ケイ素と酸素が鎖状や環状に繋がった構造を持っており、その粘性や反応性を利用して接着剤や洗剤の原料となります。このように、基本構造の自由度の高さこそが、ケイ酸塩という物質群の尽きることのない魅力と応用範囲の広さの源泉なのです。

代表的なケイ酸塩の化学式の例

塩サイト:イメージ

ケイ酸塩の化学式は、その内部構造を反映して多様な形で表記されます。ここでは、ケイ酸四面体の結合様式による分類に基づき、代表的なケイ酸塩をいくつか具体的な例として挙げ、その化学式と構造の特徴を詳しく見ていきましょう。

ネソケイ酸塩(独立四面体構造)

ケイ酸四面体[SiO4]が、他の四面体と酸素原子を共有せず、一つずつ独立して存在している最もシンプルな構造です。四面体同士は金属陽イオンを介して結合しています。

ジルコン (ZrSiO4): ジルコニウムを含む美しい宝石として知られます。硬度が高く、化学的にも安定しています。

かんらん石 (Mg,Fe)2SiO4: 地球の深部、特に上部マントルを構成する主要な鉱物です。緑色が特徴的で、宝石としては「ペリドット」と呼ばれます。

イノケイ酸塩(鎖状構造)

ケイ酸四面体が酸素原子を共有し、鎖のように一方向に連なった構造です。鎖が一本か二本かで性質が異なります。

輝石類 (例: 珪灰石 CaSiO3): 一本鎖構造の代表例で、多くの火成岩に含まれます。比較的単純な化学式を持ちます。

角閃石類 (例: トレモラ閃石 Ca2Mg5Si8O22(OH)2): 二本の鎖が梯子状に結合した二本鎖構造を持ち、化学式もより複雑になります。構造内に水酸基(OH)を含む点が特徴です。

フィロケイ酸塩(層状構造)

ケイ酸四面体が二次元的にシート状、つまり層のように無限に広がった構造です。この構造的特徴から、層に沿って薄く剥がれやすい「へき開」という性質が顕著に見られます。

滑石 (Mg3Si4O10(OH)2): モース硬度1と非常に柔らかい鉱物で、その滑らかな感触からベビーパウダーや化粧品の原料に利用されます。

雲母類 (例: 白雲母 KAl2(AlSi3O10)(OH)2): キラキラと輝く薄い板状の結晶が特徴で、絶縁性にも優れるため電気部品にも使われます。

化学式を詳しく見ると、ケイ素(Si)と酸素(O)の原子数の比率が、構造によって規則的に変化していることがわかります。例えば、独立構造のネソケイ酸塩ではSi:Oが1:4ですが、単鎖構造のイノケイ酸塩では1:3、層状構造のフィロケイ酸塩では4:10(つまり2:5)となります。この比率は、ケイ酸塩の複雑な構造を理解し、分類するための重要な手がかりとなります。

ケイ酸塩の化学式の一覧

塩サイト:イメージ

ケイ酸塩鉱物は、その構造の基本であるケイ酸四面体の結合様式によって、体系的に分類することが可能です。ここでは、その主要な分類ごとに代表的な鉱物とその化学式を一覧表にまとめました。化学式中に見られる(Mg,Fe)のような括弧表記は、その位置にマグネシウムか鉄のどちらかの元素が、様々な比率で入りうることを示しており、これを「固溶体」と呼びます。

| 分類 | 構造の特徴 | 代表的な鉱物 | 化学式 |

|---|---|---|---|

| ネソケイ酸塩 (Nesosilicates) |

[SiO4]四面体が独立 | かんらん石 (Olivine) | (Mg,Fe)2SiO4 |

| ザクロ石 (Garnet) | (Fe,Mg,Ca,Mn)3(Al,Fe,Cr)2(SiO4)3 | ||

| ソロケイ酸塩 (Sorosilicates) |

2つの[SiO4]四面体が結合 | 緑簾石 (Epidote) | Ca2Al2(Fe3+,Al)(SiO4)(Si2O7)O(OH) |

| シクロケイ酸塩 (Cyclosilicates) |

[SiO4]四面体が環状に結合 | 緑柱石 (Beryl) | Be3Al2Si6O18 |

| 電気石 (Tourmaline) | (Na,Ca)(Mg,Fe,Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 | ||

| イノケイ酸塩 (Inosilicates) |

[SiO4]四面体が単鎖状に結合 | 輝石類 (Pyroxene) | (Ca,Mg,Fe)2Si2O6 |

| [SiO4]四面体が二本鎖状に結合 | 角閃石類 (Amphibole) | (Ca,Na)2-3(Mg,Fe,Al)5Si8O22(OH)2 | |

| フィロケイ酸塩 (Phyllosilicates) |

[SiO4]四面体が層状に結合 | 雲母類 (Mica) | K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH)2 |

| 粘土鉱物 (Clay minerals) | Al2Si2O5(OH)4 (カオリナイト) | ||

| テクトケイ酸塩 (Tectosilicates) |

[SiO4]四面体が三次元網目状に結合 | 石英 (Quartz) | SiO2 |

| 長石類 (Feldspar) | (Na,K)AlSi3O8, CaAl2Si2O8 |

この表を概観するだけでも、ケイ酸塩がいかに多様な元素と結びつき、複雑で変化に富んだ化学式を持っているかがお分かりいただけるでしょう。特に、最も発達した構造であるテクトケイ酸塩の石英は、全ての酸素原子が隣の四面体と共有された究極の形で、化学式は非常にシンプルなSiO2となります。これはケイ酸塩の構造の多様性を象徴する興味深い事実です。

ケイ酸塩鉱物をわかりやすく解説

塩サイト:イメージ

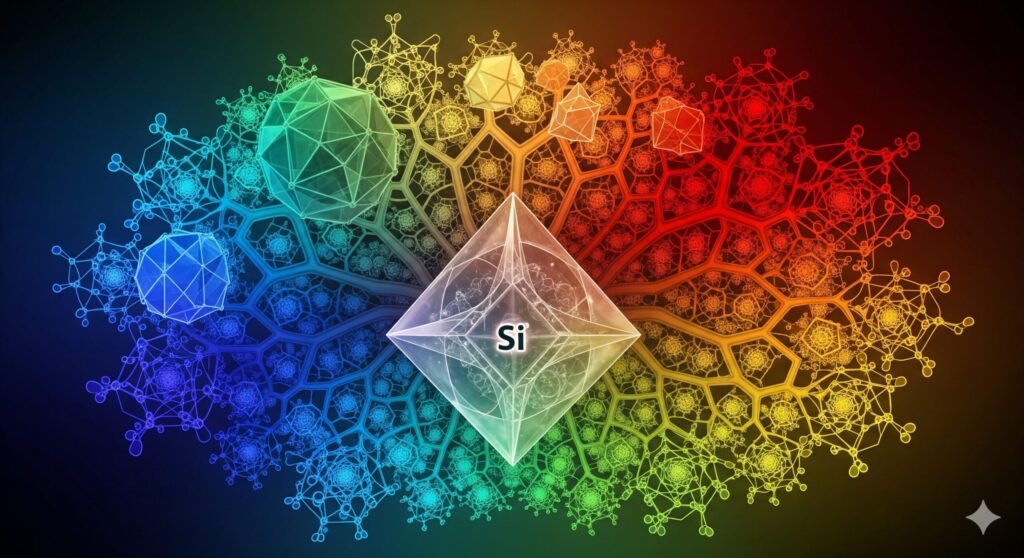

ケイ酸塩鉱物とは、化学的な定義としては「ケイ酸塩」を主成分とする鉱物の総称ですが、もっと身近な言葉で言えば、私たちの足元にある地球そのものを形作っている主役です。専門用語に聞こえるかもしれませんが、実際には山や大地、海岸の砂に至るまで、私たちの周りにある岩石のほとんどが、このケイ酸塩鉱物の集合体からできています。産業技術総合研究所地質調査総合センターの報告によると、地殻を構成する鉱物の実に90%以上がケイ酸塩鉱物で占められているとされています。(出典:地質ニュース1990年5月号「鉱物種と希元素鉱物」 – 産業技術総合研究所地質調査総合センター)

では、なぜ地球はこれほどまでにケイ酸塩鉱物で満ちているのでしょうか。その理由は、地球の地殻を構成する元素の割合にあります。地殻中に最も多く存在する元素は酸素(O)で約47%、次に多いのがケイ素(Si)で約28%です。この「おびただしい数」の酸素原子とケイ素原子が、最も安定な形で結びついてできたケイ酸四面体[SiO4]を基本骨格とし、そこにアルミニウム、鉄、カルシウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウムといった他の主要元素がパズルのピースのように組み合わさることで、多種多様なケイ酸塩鉱物が形成されます。

ケイ酸塩鉱物の分類を理解する鍵

数千種類にも及ぶケイ酸塩鉱物を理解するための最も重要な鍵は、前述の通り、基本単位である[SiO4]四面体がどのように連結しているかという視点です。この連結様式によって、鉱物の性質が根本的に決定されます。

- 独立しているか (ネソケイ酸塩): 硬くてもろい性質を持つことが多い(例:かんらん石)。

- 鎖状に繋がっているか (イノケイ酸塩): 柱状の結晶になりやすく、特定の方向に割れやすい(例:輝石)。

- 層状(シート状)に広がっているか (フィロケイ酸塩): 薄く剥がれやすく、柔らかい性質を持つ(例:雲母)。

- 立体的な網目構造を作っているか (テクトケイ酸塩): 非常に硬く、風化に強い性質を持つ(例:石英)。

この骨格構造の違いが、鉱物の硬さ、色、結晶の形、そして特定の方向に割れる「へき開」といった物理的性質を決定づける最も重要な要因となっています。

例えば、層状構造を持つ雲母がペリペリと薄く剥がれるのは、層と層の間の化学結合が弱いためです。一方で、三次元的な網目構造を持つ石英(水晶)が非常に硬いのは、全ての原子が共有結合によって強固に結びついているためです。このように、原子レベルでのミクロな構造の違いが、私たちが手で触れて感じることができるマクロな性質として現れることこそ、ケイ酸塩鉱物の世界の根源的な面白さと言えるでしょう。

主要な鉱物と化学構造

塩サイト:イメージ

地殻を構成する上で特に重要な役割を担う「造岩鉱物」の多くは、ケイ酸塩鉱物です。ここでは、その中でも代表的な鉱物グループを取り上げ、それぞれの化学構造がもたらす特性との関係性をさらに詳しく探ります。

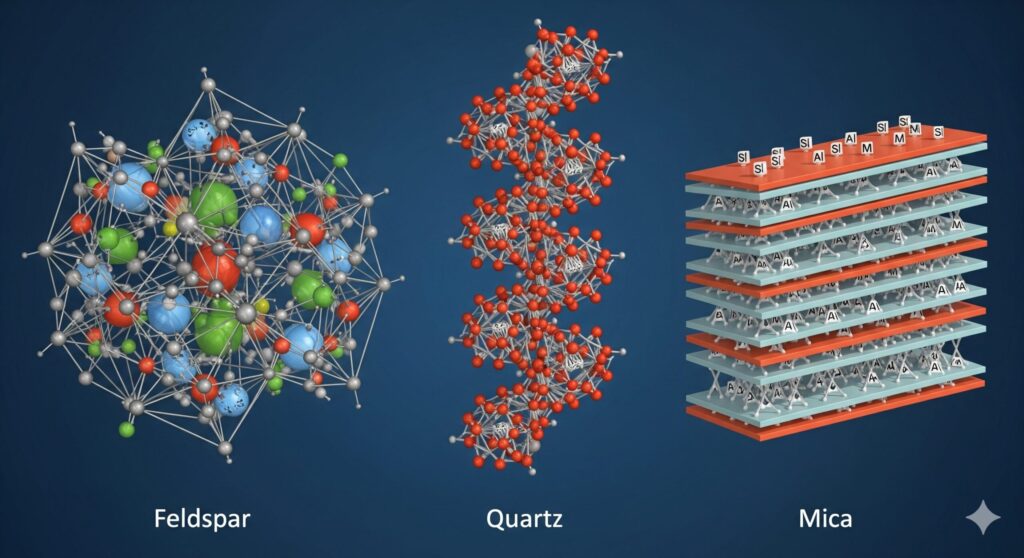

長石類 (Feldspar)

地殻中に最も豊富に存在する鉱物グループであり、テクトケイ酸塩に分類されます。その化学構造は、石英(SiO2)と同じく、ケイ酸四面体が三次元的に連なった網目構造をしていますが、決定的な違いは、網目構造の一部を構成するケイ素(Si4+)がアルミニウム(Al3+)に置き換わっている点です。原子価が異なるため、この置き換えによって結晶全体として電荷がマイナスに傾きます。この電荷の不足を補うために、カリウム(K+)、ナトリウム(Na+)、カルシウム(Ca2+)といった陽イオンが網目構造の隙間に入り込み、電気的な中性を保っています。この取り込まれる陽イオンの種類によって、カリウムを主とする正長石(カリ長石)、ナトリウムを主とする曹長石(斜長石の一種)、カルシウムを主とする灰長石(斜長石の一種)などに細かく分類されます。

輝石類 (Pyroxene) と 角閃石類 (Amphibole)

これらは共にイノケイ酸塩に属し、多くの火成岩や変成岩に含まれる黒っぽい造岩鉱物ですが、ケイ酸四面体の鎖の構造に明確な違いがあります。

輝石は、ケイ酸四面体が一列に連なった比較的シンプルな「単鎖構造」です。

角閃石は、その単鎖が二本平行に並び、梯子のように結合した複雑な「二本鎖(複鎖)構造」をしています。

この内部構造の違いは、鉱物の外見的な特徴である「へき開」、つまり特定の方向に割れる性質に顕著に現れます。単鎖構造の輝石は約90度で交わる2方向の明瞭なへき開を持つのに対し、二本鎖構造の角閃石は約120度と約60度で交わる2方向のへき開を示します。このへき開の角度の違いは、これらの鉱物を肉眼で識別する際の重要な手がかりとなります。

さらに、化学式においても角閃石の方がより複雑で、構造内に水酸基(OH)を必ず含むという特徴があります。これは、より複雑で隙間の多い二本鎖構造の中に、水分子が取り込まれやすいためと考えられています。このため、角閃石は水が存在する環境で形成されやすい鉱物とも言えます。

このように、地球を代表する主要な鉱物も、全てはケイ酸四面体の繋がり方という非常にシンプルで普遍的なルールに基づいています。そのミクロな構造を理解することで、鉱物一つ一つの性質や、それがどのような環境で生まれたのかという壮大な地球の歴史まで読み解くことができるのです。

具体例で見るケイ酸塩化学式と応用

塩サイト:イメージ

- ケイ酸塩からなる岩の種類

- ガラスの主成分としてのケイ酸塩

- 身近なケイ酸塩の用途とは

- ケイ酸塩に毒性はあるのか

- 総まとめ:ケイ酸塩化学式の多様性

ケイ酸塩からなる岩の種類

塩サイト:イメージ

私たちが日常的に目にする、あるいは足元に広がる多種多様な岩石は、そのほとんどが様々なケイ酸塩鉱物の集合体です。岩石は、その成り立ちによって大きく火成岩、堆積岩、変成岩の3つに分類されますが、ケイ酸塩はこれら全ての岩石の根幹をなす中心的な役割を担っています。

火成岩

地下の高温で溶けたマグマが冷え固まってできた岩石です。マグマ自体がケイ酸塩を主成分とする溶融体であるため、火成岩はまさにケイ酸塩鉱物の結晶の塊と言えます。火成岩は、マグマに含まれる二酸化ケイ素(SiO2)の割合によって、色や構成鉱物が異なり、以下のように分類されます。

- 流紋岩・花こう岩 (酸性岩): SiO2の割合が66%以上と多く、白っぽい色合いが特徴です。石英やカリ長石、斜長石といった無色の鉱物を主成分とします。

- 安山岩・閃緑岩 (中性岩): SiO2の割合が52%~66%で、中間的な性質を持ちます。斜長石を主とし、輝石や角閃石といった有色の鉱物を含みます。

- 玄武岩・斑れい岩 (塩基性岩): SiO2の割合が52%以下と少なく、黒っぽい色合いをしています。かんらん石や輝石といった有色鉱物と、カルシウムに富む斜長石が主成分です。

堆積岩

地表の岩石が風化・侵食作用によって削られてできた砂や泥といった砕屑物が、川によって運ばれ、湖や海の底に堆積し、長い時間をかけて固まってできた岩石です。

海岸の砂浜を構成する砂岩の主成分である砂粒の多くは、化学的に非常に安定で風化に強い石英です。

より粒子の細かい泥岩は、主に粘土鉱物から構成されていますが、この粘土鉱物もフィロケイ酸塩(層状ケイ酸塩)に属する鉱物の一種です。

変成岩

既存の火成岩や堆積岩が、地下深くで高い圧力や強い熱の作用(変成作用)を受けて、もともとの鉱物組成や組織が変化(再結晶)してできた岩石です。

片岩や片麻岩に見られる特徴的な縞模様(片理・片麻状組織)は、変成作用の過程で雲母や角閃石といった板状や柱状のケイ酸塩鉱物が、圧力に対して垂直な方向に再配列することで形成されます。

このように、岩石の多様性は、その岩石に含まれるケイ酸塩鉱物の種類と割合、そして配列の仕方によって決定づけられているのです。例えば、大陸の土台となる白っぽい花こう岩は石英や長石が多く、海洋の海底を形成する黒っぽい玄武岩は輝石やかんらん石が多い、というように、鉱物組成が岩石全体の見た目や性質、さらには地球規模の地形までを支配しているのです。

ガラスの主成分としてのケイ酸塩

ガラスは、私たちの現代生活において、窓、食器、スマートフォンの画面など、あらゆる場面で利用される不可欠な素材ですが、その主成分もまたケイ酸塩です。最も一般的で大量に生産されているソーダ石灰ガラスは、主原料である二酸化ケイ素(SiO2、シリカサンド)に、融点を下げるための炭酸ナトリウム(Na2CO3、ソーダ灰)と、化学的耐久性を高めるための炭酸カルシウム(CaCO3、石灰)を加えて高温で溶かし、冷却して作られます。

ガラスがなぜ透明で、金属のように決まった融点を持たず、加熱すると徐々に柔らかくなる性質を持つのでしょうか。その秘密は、ガラスが非晶質(アモルファス)という特殊な状態にあるからです。鉱物のように原子が規則正しく三次元的に配列した結晶構造とは対照的に、ガラスの内部ではケイ酸四面体が不規則でランダムな網目構造を形成しています。

これは、液体状態のケイ酸塩を、原子が規則正しく整列する時間を与えないほど急激に冷却することで生み出されます。つまり、液体のランダムな原子配列がそのまま「凍結」されて固体になった状態がガラスなのです。この不規則な構造のため、光が乱反射せずに透過し、透明に見えるのです。

純粋な二酸化ケイ素だけからなるガラス(石英ガラス)は、非常に高い耐熱性や化学的安定性、紫外線透過性を持つため、理化学機器や光ファイバーなどに利用されます。しかし、融点が1700℃以上と非常に高いため、一般的な製品の製造には向いていません。そこで、融剤として炭酸ナトリウム(ソーダ灰)を加えることで、ケイ酸塩の強固な網目構造の一部を分断し、融点を約1000℃まで下げて加工しやすくしています。さらに、安定化剤として炭酸カルシウム(石灰)を加えることで、ガラスが水に溶け出すのを防ぎ、実用的な耐久性を付与しています。

つまり、ガラスとは、天然のケイ酸塩が持つ三次元網目構造を、他の物質を巧みに添加することで意図的に「崩し」、人間が利用しやすいように融点や耐久性といった性質を精密にコントロールした、高度な化学技術の結晶と言えるのです。

身近なケイ酸塩の用途とは

塩サイト:イメージ

ケイ酸塩は、地球を構成する鉱物や岩石といった自然界の基盤としてだけでなく、その多様な物理的・化学的特性を活かして、驚くほど幅広い分野で私たちの生活を支える工業製品や日用品に応用されています。ここでは、私たちの身の回りにあるケイ酸塩の具体的な用途を、分野別に詳しく紹介します。

ケイ酸塩の主な応用分野

- 建設・土木材料: 現代社会のインフラを支えるセメントの主成分は、ケイ酸カルシウムを主体とする化合物です。このセメントが砂や砂利(これらも主に石英などのケイ酸塩鉱物)と水と混ざり合うことで、強固なコンクリートが生まれます。また、かつてはアスベスト(石綿)も、その耐熱性や耐久性から建材として広く使用されたケイ酸塩鉱物の一種です。

- セラミックス・耐火物: 日常的に使う陶磁器や衛生陶器、建物のタイルなどの主原料は、粘土鉱物(カオリンなど)、長石、石英といったケイ酸塩です。これらを焼き固めることで、美しく丈夫なセラミックスが作られます。また、ケイ酸アルミニウムを主成分とするセラミックファイバーは、非常に高い耐熱性を持つため、工業用の高温炉の断熱材などに不可欠な素材です。

- 乾燥剤・吸着剤: お菓子や薬品の袋に入っている乾燥剤でおなじみのシリカゲルは、非晶質の二酸化ケイ素で、内部に無数の微細な空洞を持つ多孔質構造をしています。この広大な表面積と空洞が水蒸気を物理的に吸着するため、優れた調湿・乾燥機能を発揮します。

- 化学製品の原料: ケイ酸ナトリウム(通称:水ガラス)は、水に溶ける性質を持つ特殊なケイ酸塩で、その粘性を利用した接着剤や、洗剤の洗浄力を高めるビルダー、そして前述のシリカゲルの製造原料など、幅広い用途を持つ極めて重要な基礎化学薬品です。

- 機能性材料・その他: フィロケイ酸塩である雲母(マイカ)は、優れた電気絶縁性から電子機器の基板や絶縁部品に、テクトケイ酸塩である沸石(ゼオライト)は、その分子レベルの空洞構造を利用してイオン交換剤(硬水軟化剤)や触媒、吸着剤として環境分野で活躍しています。さらに、滑石(タルク)は化粧品やベビーパウダーの基材として、私たちの肌に直接触れる製品にも利用されています。

このように、ケイ酸塩はその構造や性質の多様性を最大限に活かし、目に見える巨大な建築物から、目に見えない化学反応の世界まで、私たちの生活と産業のあらゆる場面で活躍している、まさに「縁の下の力持ち」と言える非常に重要な物質なのです。

酸塩化学式の多様性

-

- ケイ酸塩はケイ酸イオンと様々な金属陽イオンが結合してできた塩の総称である

- ケイ酸は二酸化ケイ素が水と反応してできる酸性の化合物の総称を指す

- ケイ酸塩の構造的な基本単位はケイ素原子1つと酸素原子4つからなるケイ酸四面体である

- このケイ酸四面体が酸素原子を共有して連結する様式の違いが多様な化合物を生み出す

- 四面体が独立した構造はネソケイ酸塩と呼ばれ、かんらん石やザクロ石が代表例である

- 四面体が鎖状に連なった構造はイノケイ酸塩と呼ばれ、輝石や角閃石が含まれる

- 四面体が層状に広がった構造はフィロケイ酸塩と呼ばれ、雲母や粘土鉱物が該当する

- 四面体が三次元的な網目状に組まれた構造はテクトケイ酸塩で、石英や長石が代表的である

– 地球の地殻のおよそ9割以上は多種多様なケイ酸塩鉱物によって構成されている

- 花こう岩や玄武岩といった岩石は主にケイ酸塩鉱物の集合体からできている

- 火成岩はマグマが冷え固まってできたものであり、まさにケイ酸塩鉱物の塊である

- ガラスはケイ酸塩が結晶化せず不規則に繋がった非晶質の物質である

- セメント、セラミックス、乾燥剤、化粧品など身の回りの製品に広く利用されている